Gefahrgutmanagement: Beauftragte Personen im Wandel der Zeiten

Ein Gefahrgutbeauftragter ist in der Regel leicht zu erkennen. Im Gegensatz dazu gestaltet sich die Identifizierung der zuständigen beauftragten Person oft als mühsame Aufgabe, die im konkreten Fall viel Zeit und Aufwand erfordert.

©Foto: Daniela Schulte-Brader | TECVIA GmbHIm Gefahrgutrecht ist am Ende die sogenannte „beauftragte Person“ verantwortlich. Eine Definition für die Beauftragung findet sich in den Gefahrgutvorschriften nicht mehr. Stattdessen gilt die allgemeine Zurechnungsnorm des § 9 Ordnungswidrigkeitengesetzes (OWiG)1.

Im Vergleich dazu stellt das Arbeitsschutzrecht dem Arbeitgeber über § 13 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) die „verantwortliche Person“ zur Seite und benennt ausdrückliche Form- und Inhaltsvorgaben für die Übertragung von Pflicht und Haftung2. Eine vergleichende Betrachtung dieser beiden Regelungen könnte sich lohnen, um Unterschiede und möglichen Vorteile der Vorgaben im Arbeitsschutzrecht zu erkennen.

1. Historie der „beauftragten Person“

a) Gefahrgutbeauftragter und beauftragte Person

Bereits im Titel der ersten Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV 1989)3, der „Verordnung über die Bestellung von Gefahrgutbeauftragten und die Schulung der beauftragten Personen in Unternehmen und Betrieben“, wurde die „beauftragte Person“ als Funktion eingeführt.

In § 5 der Fassung aus dem Jahr 1989 hieß es: „Wer im Auftrag des Unternehmers oder Inhabers (…) in eigener Verantwortung deren Pflichten aus den Gefahrgutvorschriften erfüllt, ohne Gefahrgutbeauftragter zu sein (beauftragte Person), muss ausreichende Kenntnisse (…) haben.“

Diese Definition verdeutlicht, dass es trotz der Wortverwandtschaft einen Unterschied zwischen der Verantwortung eines Gefahrgutbeauftragten und der einer beauftragten Person gibt.

Die Aufgabe des Gefahrgutbeauftragten ist es, im Interesse der Geschäftsführung zu überwachen, dass die Gefahrgutvorschriften eingehalten werden4. Die Aufgabe der beauftragten Person hingegen ist es, im eigenen Interesse sicherzustellen, dass diese Vorschriften eingehalten werden. Somit fungiert der Gefahrgutbeauftragte als innerbetrieblicher Überwacher und Berater für die operativ verantwortliche beauftragte Person5.

b) „Beauftragte“ und „sonstige verantwortliche Person“

Mit der ersten Änderungsverordnung der GbV 19986 wurde der Kreis der am Gefahrguttransport Beteiligten um die „sonstigen verantwortlichen Personen“ erweitert. Diese wurden in § 1a Nr. 6 der Fassung folgendermaßen definiert: Sonstige verantwortliche Personen sind „solche, denen nach den Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter unmittelbar Aufgaben zur eigenverantwortlichen Erledigung übertragen worden sind, insbesondere Fahrzeugführer, Schiffsführer. Ausgenommen sind Unternehmer und Inhaber von Betrieben.“

Der Unterschied zu den beauftragten Personen besteht darin, dass der Auftrag nicht durch den Inhaber des Betriebs ausgesprochen und definiert wird (sogenannte gewillkürte Pflichtenübertragung).

Stattdessen wird eine Person durch die Übernahme der gefahrgutrechtlich beschriebenen Tätigkeiten aus der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB), wie beispielsweise die des Fahrzeugführers, in die Verantwortung gebracht7. Eine „beauftragte Person“ ist nur für die konkret im Auftrag benannten Tätigkeiten verantwortlich, während eine „sonstige verantwortliche Person“ für alle der ihr zugeschriebenen Aufgaben, wie etwa „Fahrzeugführer“, verantwortlich ist.

In beiden Fällen ist es für die Person von grundlegender Bedeutung, Umfang und Inhalt der Verantwortung zu kennen.

c) Verweis auf § 9 OWiG

Bis zur Neufassung im Jahr 20118 behielt die GbV diese Differenzierung zwischen den operativ verantwortlichen Funktionen im Verordnungstext bei. Dann wurden die Definitionen in § 1a Nr. 5 („beauftragte Personen“) und Nr. 6 („sonstige verantwortliche Personen“) gestrichen, wodurch auch die Unterscheidung in der Praxis weitgehend entfiel. In der aktuellen Fassung der GbV kommen weder die Begriffe „Verantwortung“ noch „beauftragte Person“ vor, sodass der Titel „Beauftragter“ alles andere als selbsterklärend ist9.

Es waren die dezidierten Schulungs- und Unterweisungsregelungen für die bei der Gefahrgutbeförderung beschäftigten Personen im internationalen Regelwerk ADR/RID, die den deutschen Gesetzgeber dazu veranlassten, die GbV zu kürzen. Man ging davon aus, dass mit den definierten Rollen und den geltenden Vorgaben aus dem Ordnungswidrigkeitenrecht, namentlich § 9 Absatz 2 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), eine eigenständige Regelung der „beauftragten Person“ und der „sonstigen verantwortlichen Person“ in der GbV überflüssig sei10.

Der Verweis auf die internationalen Regelwerke und deren umfangreiche Tätigkeitszuweisungen, insbesondere die Rollenbeschreibungen des Kapitel 1.4 ADR/RID, sind tatsächlich konkret und hilfreich. Im Gegensatz dazu ist der Verweis auf § 9 Absatz 2 OWiG weniger hilfreich. Anders als die ursprünglich in der GbV verankerten Definitionen ist die Vorschrift des § 9 Absatz 2 OWiG und ihre Entsprechung im Strafrecht (§ 14 Absatz 2 StGB) sprachlich unglücklich formuliert11. Daher ist es wenig hilfreich, den Wortlaut zu zitieren, um die Verantwortung vor Ort zu klären.

2. Die „verantwortliche Person“ im Arbeitsschutzrecht

Im Arbeitsschutzrecht, namentlich dem § 13 ArbSchG, findet sich ebenfalls eine „Verantwortliche Person“ bereits im Titel der Vorschrift. Nach Absatz 2 der Norm haftet für Verstöße nach dem Arbeitsschutzgesetz die Person neben dem Arbeitgeber, die von diesem schriftlich damit beauftragt wurde, die dem Arbeitgeber obliegende Aufgaben in eigener Verantwortung wahrzunehmen. Diese Regelung gilt seit Erlass des Arbeitsschutzgesetzes im Jahr 1996 und orientiert sich an älteren sozialrechtlichen Unfallverhütungsvorschriften (UVV). Verstöße gegen die Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) können zwar ebenfalls buß- oder strafrechtlich über die § 9 OWiG bzw. § 14 StGB geahndet werden. Anders als im Gefahrgutrecht spielen diese jedoch eine untergeordnete Rolle, da mit § 13 ArbSchG eine spezifische Pflichtenübertragung normiert ist. Diese wird im umfassenden Regelwerk der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) zusätzlich mit Mustern für die Pflichtenübertragung ergänzt12.

3. Die Haftung nach § 9 OWiG

Solche Muster und Formvorgaben fehlen im Gefahrgutrecht. Die Anforderungen für eine Übertragung der gefahrgutrechtlichen Pflichten an eine beauftragte Person ergeben sich mangels ausdrücklicher Regelung in den Gefahrgutvorschriften mittelbar über die allgemeine Norm des § 9 OWiG. Diese Norm, überschrieben mit dem Titel „Handeln für einen anderen“, weist die Haftung für Verstöße der Person zu, die vom Betriebsinhaber oder -leiter ausdrücklich mit einer Aufgabe beauftragt wird, die ansonsten in der Verantwortung des Betriebsinhabers oder -leiters liegt.

Trifft in einem Unternehmen ein Anhörungsbogen im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens wegen eines Verstoßes gegen Gefahrgutvorschriften ein, ist dort die verantwortliche beziehungsweise beauftragte Person einzutragen. Häufig trifft es jedoch den Mitarbeiter, der die Verladung durchgeführt hat, unabhängig davon, ob dieser sich seiner Verantwortung bewusst ist oder ob sie ihm überhaupt übertragen worden ist. In vielen Fällen übernimmt das Unternehmen für den Mitarbeiter das Bußgeld.

Hier zeigt sich, dass die Streichung der Rolle der „beauftragten Person“ in der GbV nicht nur hilfreich war. All die im Kasten (siehe unten) genannten Fragen werden in der Beratungspraxis von Kunden wöchentlich gestellt. Bei der Nachfrage: „Wo steht das?“ wäre eine sprachlich verständliche Regelung im Gesetz von Vorteil.

Ein Blick in die aus dem Arbeitsschutz bekannten Vorgaben und Muster kann auch für die Ausgestaltung der Pflichtenübertragung im Gefahrgutbereich hilfreich sein. Zwar gelten § 13 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und die Parallelnormen sowie Muster aus dem Regelwerk der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) nicht unmittelbar für das Gefahrgutrecht, dennoch lohnt es sich, die Voraussetzungen zu betrachten.

Erstens ist regelmäßig der Betriebsinhaber für die Gefahrgutpflichten, ähnlich wie der Arbeitgeber im Arbeitsschutzrecht, der erste Adressat der gesetzlichen Pflichten. Zweitens sind die Muster in den Überwachungsbehörden, sei es Gewerbeaufsicht, Polizei- oder Ordnungsbehörde, bekannt und können dazu dienen, die innerbetriebliche Organisation der Verantwortung nachzuweisen.

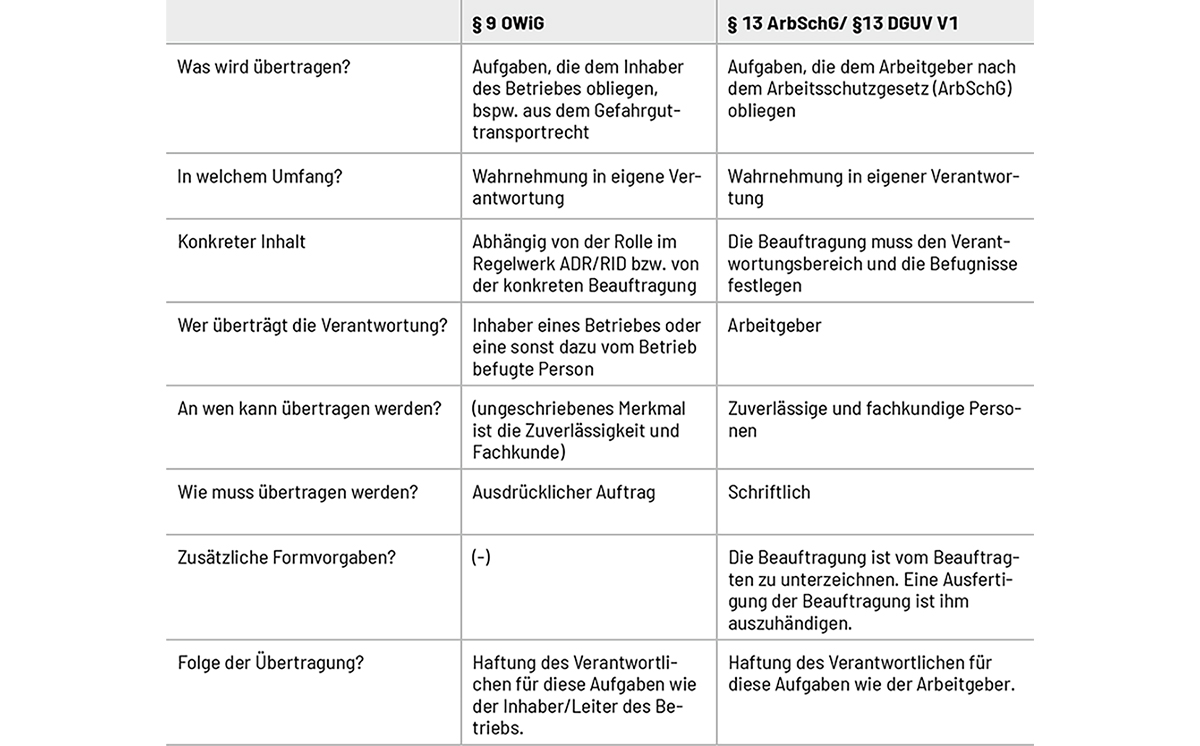

Die Tabelle 1 zeigt das Übertragen von Pflichten im Vergleich: Gefahrgutrecht/Arbeitsschutzrecht

©Foto: Sylvia Häefeli4. Übertragung von Verantwortung

a) Anforderungen

Stellt man den Wortlaut der beiden Normen gegenüber (siehe Tabelle 1), fällt zuerst auf, dass § 13 des ArbSchG verlangt, dass die Person, an die Aufgaben übertragen wird, zuverlässig und fachkundig ist. In § 9 OWiG wird dies dagegen nicht ausdrücklich erwähnt.

Bedeutet das, ich muss mir als Betriebsinhaber keine Gedanken darüber machen, ob die Person, die Gefahrgutaufgaben übernimmt, zuverlässig und fähig ist? Das ist eine rhetorische Frage. Es herrscht, sogar unter Juristen, Einigkeit darüber, dass ein Betriebsinhaber sich im Rahmen eines Bußgeldverfahrens nur dann darauf berufen kann, seine Pflichten haftungsbefreiend einer anderen Person übertragen zu haben, wenn er die Zuverlässigkeit und Fachkunde dieser Person auch tatsächlich geprüft hat und annehmen durfte. Wird dagegen eine Pflicht sehenden Auges an eine fachunkundige oder unzuverlässige Person übertragen, trifft den Betriebsinhaber im Ernstfall der Vorwurf des Auswahlverschuldens13.

Insoweit ist es in der Praxis für die Delegation von Arbeitgeber- wie Gefahrgutpflichten wichtig, die Auswahl der Person sorgfältig und nicht ausschließlich nach dem Organigramm vorzunehmen.

b) Die Sozialadäquanz

Apropos Organigramm: Bis zu welcher Stelle in der innerbetrieblichen Hierarchie ist eine Pflichtenübertragung, sei es von Arbeitsschutz- oder Gefahrgutpflichten, wirksam möglich? Für das Arbeitsschutzrecht schlägt das Regelwerk der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) als letzte Ebene in der Organisation die Person in der Rolle als Meister, Polier und Schichtführer vor14.

Bei den in Straßenverkehrskontrollen nicht selten festgestellten Verstößen gegen die Ladungssicherung findet sich im Anhörungsbogen in der Praxis jedoch regelmäßig die Person als Verantwortlicher eingetragen, die im Warenlager tatsächlich die Tätigkeit ausgeführt hat, nicht deren Vorgesetzter. Zur Begründung wird dann ausgeführt, dieser Arbeitnehmer sei nach ADR 1.3 unterwiesen und damit verantwortlich.

Hier zeigt sich ein Unterschied zwischen dem Arbeitsschutz- und Gefahrgutrecht. Die beauftragte Person im Arbeitsschutzrecht übernimmt vom Arbeitgeber unter anderem die Fürsorgepflicht für die Mitarbeitenden; im Gefahrgutrecht übernimmt die beauftragte Person dagegen in erster Linie den Schutz Dritter vor dem Gefahrguttransport. So ist der Fahrzeugführer keine Führungskraft, sondern der letzte, aber einzig mögliche Verantwortliche und wird deshalb in der GGVSEB auch direkt genannt.

Bei der Übertragung der gefahrgutrechtlichen Pflichten muss auch das Recht übertragen werden, den Transport zu prüfen, zu organisieren und zu stoppen15. Ganz abgesehen davon, müssen der ausführenden Person die zeitlichen, finanziellen sowie gegebenenfalls personellen Mittel in eigener Verantwortung zur Verfügung stehen, um die übertragenen Gefahrgutpflichten auszufüllen. Anders als im Arbeitsschutzrecht ist dies jedoch nicht automatisch gleichzusetzen mit einer Führungsverantwortung.

Es ist wichtig zu unterscheiden zwischen dem Auftrag, eine Arbeit auszuführen, und der Übertragung von Verantwortung16. Ein Mitarbeiter im Lager kann Verantwortung übernehmen, solange ihm die entsprechenden Rechte eingeräumt werden. In der Begründung zur Ersten Verordnung zur Änderung der Gefahrgutbeauftragten-Verordnung 1997 wird klar festgehalten: „Beauftragte Personen dürfen hinsichtlich der Wahrnehmung solcher Aufgaben nicht von den Weisungen des Unternehmers/Betriebsleiters abhängig sein. Sie müssen die Maßnahmen in eigener Verantwortung ergreifen können.17 Dieses Prinzip gilt auch heute noch.

c) Form der Übertragung

Ein wesentlicher Unterschied liegt in den Formvorgaben im Arbeitsschutzrecht und im Gefahrgutrecht.

Im Bereich des Arbeitsschutzes muss die Übertragungsurkunde, die sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Arbeitnehmer unterschrieben ist, bei Kontrollen vorgelegt werden. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)18 betont hierbei die Notwendigkeit, den Verantwortungsbereich und die Befugnisse klar festzulegen. Zudem muss der beauftragten Person eine Ausfertigung der Pflichtenübertragung ausgehändigt werden. Ohne diese Schriftlichkeit ist die Übertragung im Arbeitsschutz unwirksam.

Im Gegensatz dazu reicht es bei der Übertragung von Gefahrgutpflichten aus, dass die Aufgabe „ausdrücklich“, also auch mündlich, übertragen wird. Dennoch ist aus Gründen der Klarheit und Beweissicherung auch hier eine schriftliche Übertragung sinnvoll. Dies hilft, Missverständnisse zu vermeiden und die Verantwortlichkeiten eindeutig zu dokumentieren, insbesondere im Falle eines Bußgeldverfahrens wegen Pflichtverstößen im Gefahrgutbereich.

4. Pflichtenübertragung und Unterweisungen

Die wirksame Delegation von Arbeitgeber- und Unternehmenspflichten setzt voraus, dass die zu übertragenden Pflichten klar definiert sind. Ein Blick auf das Muster der DGUV Regel 100-001 zur Übertragung im Arbeitsschutz zeigt, dass dieses recht allgemein gehalten ist. Ohne zusätzliche Dokumente wie Arbeitsvertrag, Stellenbeschreibung oder weitere Konkretisierungen kann der Delegationsempfänger seine Pflichten nicht ausreichend konkret ableiten19.

Im Gegensatz dazu bietet die Übertragung von Gefahrgutpflichten durch das internationale Regelwerk ADR/RID sowie nationale Regelungen einen großen Vorteil. Diese Regelwerke benennen Rollen und Tätigkeiten konkret. Kapitel 1.3 ADR/RID fordert, dass Personen, deren Arbeitsbereich die Beförderung gefährlicher Güter umfasst, in den Anforderungen, die diese Beförderung an ihren Arbeits- und Verantwortungsbereich stellt, unterwiesen sein müssen. Diese regelmäßigen Unterweisungen stellen sicher, dass Pflichten und Rechte klar erläutert und präzisiert werden.

Auch das Arbeitsschutzrecht kennt Unterweisungen gemäß § 12 ArbSchG. Diese konzentrieren sich jedoch auf die Gefährdungsbeurteilung zum Schutz der Arbeitnehmer und nicht auf die Rechte und Pflichten von Rollen und Tätigkeiten. In der Praxis zeigt sich deutlich, dass arbeitsschutzrechtliche Unterweisungen einen anderen Schwerpunkt haben, als die Darstellung der Verantwortung.

5. Fazit

Ein vereinfachter Vergleich zwischen der Übertragung von Unternehmerpflichten nach § 9 OWiG und § 13 ArbSchG könnte lauten: Das Gefahrgutrecht definiert klare Rollen, während das Arbeitsschutzrecht präzisere Gestaltungsvorgaben hat.

Es ist sinnvoll, die Vorgaben des Arbeitsschutzrechts im Gefahrgutrecht zu nutzen. Durch die schriftliche Übertragung, zusätzlich zum Arbeitsvertrag, wird die zu übernehmende Verantwortung für die beauftragte Person transparent und beweissicher dargelegt.

Sylvia Häfeli,

Inhouse-Juristin SHE-Management,

Umco GmbH, Hamburg

|

Häufige Fragen zur Übertragung von Unternehmerpflichten Muss die Übertragung schriftlich erfolgen? Für die Haftung nach § 9 Abs. 2 OWiG ist eine schriftliche Übertragung nicht zwingend erforderlich. Es liegt kein Formfehler vor, wenn die Übertragung mündlich erfolgt. Dennoch ist eine schriftliche Übertragung aus Gründen der Klarheit und Beweissicherung sehr sinnvoll. Reicht es aus, wenn der Betriebsleiter dem Arbeitnehmer die Hand auf die Schulter legt und sagt, „Du bist jetzt Verlader!“? Formal gesehen ja, aber eine wirksame Delegation setzt zusätzlich voraus, dass der Arbeitnehmer:

Was ist, wenn in der Stellenbeschreibung/dem Arbeitsvertrag nur von „Lagertätigkeit“ die Rede ist? Dann stellt sich die Frage, ob für den Arbeitnehmer erkennbar ist, dass „Lagertätigkeiten“ auch gefahrgutrechtliche Rollen umfassen sollen und welche genau. Wahrscheinlich nicht. Daher bedarf es neben dem Arbeitsvertrag einer weiteren „ausdrücklichen“ Übertragung. Geht dieser „Auftrag“ mit einer Gehaltserhöhung einher? Das ist eine Frage des Arbeitsvertragsrechts. Wenn die gefahrgutrechtliche Rolle, die nach der Übertragung verantwortet werden soll, über die arbeitsvertraglichen Pflichten hinausgeht, ist eine Gehaltserhöhung durchaus prüfenswert. Und was ist bei einem Verstoß gegen die Ladungsvorschriften? Trägt dann der Arbeitnehmer das Bußgeld, der Betriebsleiter oder das Unternehmen an sich? Das Bußgeldverfahren kann gegen alle drei Parteien gerichtet sein:

|

|

Formulare online Formulare oder Checklisten zur Bestellung der beauftragten Person gemäß GGVSEB und GGVSee stehen Abonnenten als Download zur Verfügung. Auch Checklisten zu den Überwachungsaufgaben von Betriebsbeauftragten und zur Gefahrgutorganisation gemäß GGVSEB und GGVSee stehen zur Verfügung. www.fokus-gefahrgut.de, Suchwort „Beauftragte“, Ergebnisse in der Rubrik „Arbeitshilfen“. |

|

Fundstellen 1 www.gesetze-im-internet.de/owig_1968/__9.html |

© Copyright 2025 Gefahrgut-Online

Diskutieren Sie mit